von Maja Hoffmann | Titelbild: succo

Stell dir vor, du läufst über den Campus der Ruhr Universität: Du begegnest einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen. Über 40.000 Studierende gibt es hier, aber niemandem kannst du in den Kopf schauen. Einige von ihnen leben und funktionieren anders und haben deswegen andere Bedürfnisse, ohne dass du es ihnen sofort ansiehst oder anmerkst: Sie sind neurodivergent. Neurodiversität ist ein breites Spektrum, über das zu wenig Aufklärung herrscht und das sich deswegen mit Vorurteilen und Unwissen konfrontiert sieht. Eine Betroffene will dem entgegenwirken und zeigt Engagement.

Ein Ort für Unterstützung

Dass Neurodiversität oftmals eine unsichtbare und vergessene Art des Seins und Normabweichung darstellt, weiß Robin Bleser nur zu gut selbst: Sie ist Autistin. Um mehr Raum und Verständnis für neurodivergente Menschen wie Autist*innen zu schaffen, gründete sie zusammen mit Jens Fislage und Mia Rexing Campus Neurodivers; ein mittlerweile zum Teil finanziertes studentisches Initiativprojekt, welches Robin Bleser zusammen mit Citou Müller leitet. Mit diesem Projekt möchte sie aufklären, Hilfestellungen anbieten und einen Ort für Austausch schaffen. Aus diesem Grund werden regelmäßige Treffen angeboten, zu denen neurodiverse Menschen eingeladen sind, um sich kennenzulernen und ihre Lebensrealitäten zu teilen. In einem Booklet, gemeinsam initiiert mit dem Autonomen Referat für Menschen mit Behinderung, sollen außerdem Texte gesammelt werden, um individuellen Ausdruck, Einblicke und Sichtbarkeit zu ermöglichen. Ab dem Wintersemester 2024/25 wird von Campus Neurodivers eine informierende Ringvorlesung veranstaltet. Sie ist nicht kreditierbar, verfolgt jedoch das wertvolle Ziel, über die Vielfalt neurodiverser Ausprägungen aufzuklären: Durch Vorträge wird informiert und Neurodiversität somit greifbarer und verständlicher.

Neurodivergent – aber nicht krank!

Zu Neurodiversität zählen nicht nur Autismus und ADHS. Auch Legasthenie, Dyskalkulie, Tourette, Downsyndrom, Dyspraxie, bipolare Störungen sowie Hochbegabung fallen darunter. Eine häufige, umstrittene Annahme besteht darin, dass Neurodiversität mit einer Behinderung oder Krankheit gleichzusetzen ist. Sie umfasst jedoch lediglich Resultate normaler genetischer Variationen und neurologische Verschiedenheiten. Neurodivergente Menschen repräsentieren also nur eine weitere Form von menschlicher Diversität und besitzen ihre Neurodivergenz als genauso normale Eigenschaft wie eine Hautfarbe, Augenfarbe oder ein Geschlecht. Sie denken nur anders und nehmen anders wahr, ihr Gehirn ist anders entwickelt und funktioniert auf eine eigene Art und Weise. In einer Leistungsgesellschaft, die von Normen und Erwartungen geprägt ist, werden neurodivergente Verhaltens- und Funktionsweisen jedoch oft als Defizit und Einschränkung angesehen.

Neurodivergente Studierende im Nachteil

Leider werden neurodivergente Menschen noch immer nicht wirklich verstanden und ernst genommen. Eine wirkliche Hilfe, Unterstützung oder Entlastung bietet die Ruhr Universität strukturell nicht: Oftmals ist der Weg lang und beschwerlich, bis man überhaupt mit beispielsweise Autismus oder ADHS diagnostiziert werden kann. Es existieren nur wenige Anlaufstellen für Erwachsene mit sehr langen Wartezeiten. Die Barrieren und Schwierigkeiten neurodivergenter Menschen sind nicht nur innerlich ständiger Begleiter, sondern auch in der Außenwelt, in der sie oft nicht verstanden und unterstützt werden. Sollte man das Glück und die Gunst einer offiziellen Diagnose besitzen, ist selbst ein Nachteilsausgleich oft nicht hilfreich. Robin Bleser entschied sich dagegen und berichtet mir, dass er ihr nichts nutzen würde: „Mir wurde lediglich mehr Zeit oder ein anderer Raum in Klausuren angeboten[…]. Das brauche ich aber gar nicht, weil ich oft als erste in Klausuren fertig bin. Mir würde es helfen, in Zoom Meetings und Onlineklausuren die Kamera auslassen zu dürfen oder die verbleibende Zeit nicht ablaufen zu sehen.“ Für Autist*innen kann der Zwang der Anwesenheitspflicht ebenso problematisch sein. Robin Bleser empfindet dies zum Teil als gezwungenes „absitzen“, da ihr alleiniges, eigenständiges Erarbeiten von Inhalten eine bessere Konzentration und ein effizienteres Ergebnis ermöglichen würden. Neurodivergente Menschen besitzen oftmals keine Energie für soziale Situationen, sie entziehen ihnen eher Energie und können eine einschränkende Reizüberflutung oder sogar Überforderung darstellen. Dinge wie Gruppenarbeit oder Präsentationen sollten ebenso wenig verpflichtend sein, denn sie erfordern Kompetenzen, die nicht jede neurodivergente Person besitzt. Dies kann zu Angst, Blockaden und schlechten Leistungen führen.

Die Diagnoseproblematik durch Klischees und Unwissen

Foto: Robin Bleser

Robin Bleser selbst wurde erst spät offiziell mit Autismus diagnostiziert: Als Erwachsene mit 28 Jahren und nach 4 Jahren Wartezeit. Da sie jedoch selbst nach der offiziellen Diagnose keine wirklich hilfreiche Unterstützung von ihrem Therapeuten erhielt, entschied sie sich, durch Campus Neurodivers selbst einen ersten Baustein für ein Hilfsangebot zu setzen. Mit der späten Diagnose ist Bleser nicht allein. Ein häufiges Problem als autistisches Mädchen ist es, im Kindesalter übersehen oder missverstanden zu werden. Mädchen werden seltener diagnostiziert oder mit Autismus in Verbindung gebracht, da noch immer zu wenig Aufklärung herrscht und Klischees von Autismus in Köpfen verankert sind: Der stumme Junge, der nicht redet, aber dafür ein Mathegenie ist, um ein typisches Stereotyp zu benennen. Autismus ist jedoch sehr facettenreich und ein weitreichendes Spektrum mit vielfältigen, unterschiedlichen Symptomen. Auch Robin Bleser wurde als Autistin mit ihren eigenen Vorurteilen und ihrem Nichtwissen konfrontiert: Als sie sich an ihrer alten Uni an eine psychosoziale Beratungsstelle wandte und diese den Autismusverdacht äußerte, hielt sie das zunächst für Unsinn und eine Interpretation von etwas, das nicht da sei. Erst später kam sie bei der Vorbereitung eines Referats, das sie mit dem Thema Autismus in Berührung brachte auf den Gedanken, dass da etwas dran sein könnte.

Diagnose – Lösung oder weitere Hürde ?

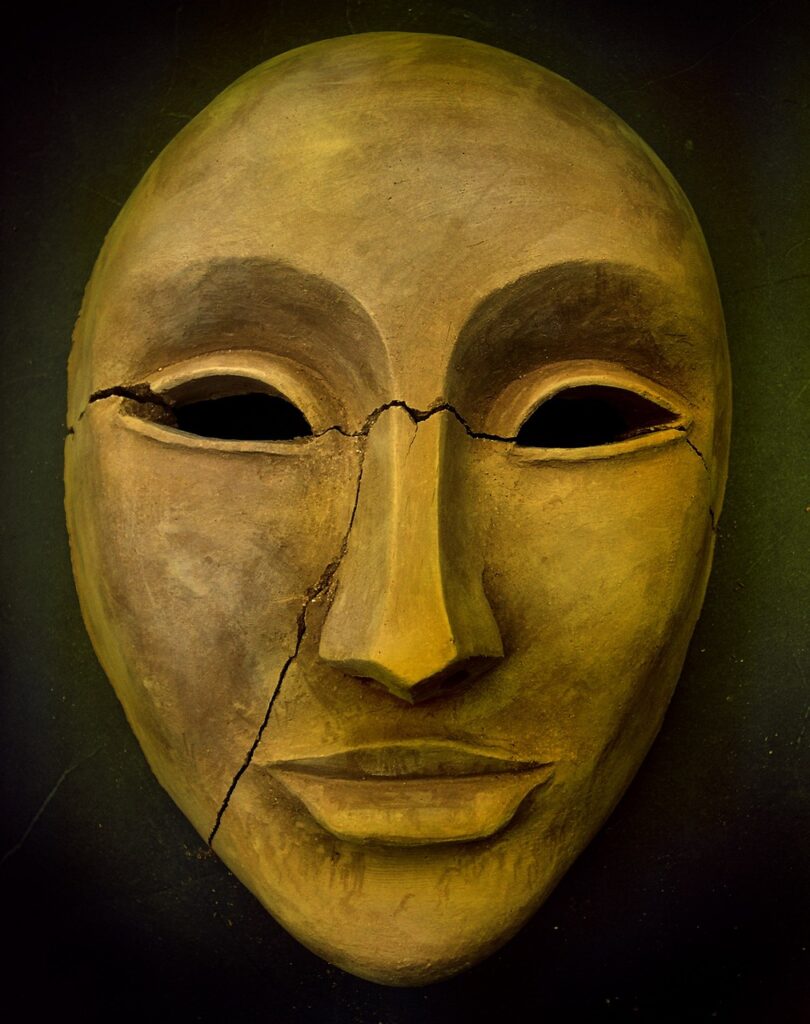

Eine Diagnose ist oft jedoch ein aufwühlender und persönlicher Prozess. Autistische Menschen fallen unter Umständen nicht auf, da sie konventionelle Verhaltensweisen erlernt und sich diese abgeschaut haben. Durch sogenanntes „Masking“ ihres wahren Selbst versuchen sie unter Anstrengung, eine Rolle zu spielen und sich anzupassen. Eine Diagnose fordert, statt Selbstverleugnung und Verstellen wieder Zugang zu eventuell verschütteter Identität zu finden, sich selbst ehrlich und ungefiltert zu sehen, was herausfordernd und verstrickend sein kann. Die Angst, sich präsentieren, erklären und offenbaren zu müssen, ist hinsichtlich der kommunikativen Schwierigkeiten einiger Autist*innen ebenso eine Hürde im Diagnoseverfahren.

Fehlende Kompetenz und Aufklärung hat fatale soziale Folgen

Das große Problem bestehe laut Bleser darin, dass Autismus nicht genug thematisiert werde, weder in Absprache und Austausch mit Betroffenen, noch in der Gesellschaft und Aufklärungsarbeit. Nicht viele Menschen seien dafür qualifiziert, offizielle Diagnosen zu stellen. Erforschung und Vermittlung von Neurodiversität liegt weit hinter anderen Themen zurück: Weder im Psychologie- noch im Lehramtsstudium wird Neurodiversität tiefergehend thematisiert. Vor allem der pädagogische Umgang mit neurodivergenten Kindern sei ein Problem; niemand weiß wirklich mit ihnen umzugehen. Dies festigt leider nur das Gefühl neurodivergenter Menschen, nirgendwo reinzupassen. Sie sind immer Außenseiter*innen, immer das Alien, immer ein Sonderfall. Robin Bleser wünscht sich vor allem einen empathischeren und reflektierteren Umgang mit autistischen Kindern. In Extremfällen weiß sie aus Berichten, dass sogenannte „Systemsprenger“ von Schulen verwiesen werden, selbst Förderschulen zum Teil überfordert und nicht qualifiziert sind und autistische Kinder abweisen, ebenso sind Kliniken und Ämter häufig überfordert und Eltern wird vorgeworfen, dass sie ihre Kinder nicht im Griff hätten und eine bessere Erziehung notwendig sei.

Was jedoch notwendig wäre, ist der faire und angepasste Umgang mit neurodivergenten Kindern, der ihren Bedürfnissen entspricht. Ihnen eine bedürfnisgerechte Behandlung zu verwehren, wäre in etwa so, als nähme man einem gehörlosen Kind das Hörgerät und würde trotzdem verlangen, dass es sich am Unterricht beteiligt. Durch Abweisung und fehlende Förderung wird autistischen Menschen so oft die Zukunft verbaut: Sie haben Potenzial, das sie jedoch in Wohngruppen oder in einer Behindertenwerkstatt nicht entfalten können. Man wird ihnen nicht gerecht, wenn ihnen nur diese Optionen bleiben. Sogar Akademiker*innen mit Autismus können in echte Lebenskrisen geraten, da sie anfälliger für Burnout sind und durch das für neurotypische Menschen ausgelegte Raster der Gesellschaft fallen. Robin Bleser wünscht sich, dass mehr zugehört und gesprochen wird und nicht nur bequeme, aber nicht zielführende Lösungen angewendet werden. Autistische Kinder brauchen Verständnis und die gleichen Chancen sich individuell zu entfalten. Robin Bleser weiß selbst gut, wie es ist, wenn das nicht gegeben ist: Ihr wurde schon mit 12 Jahren in der 7. Klasse geraten, die Schule zu verlassen, weil sie aufgrund ihrer autistisch bedingten Geräuschempfindlichkeit und dem Lärm in der Klasse schlechte Noten hatte. Kinder, die anders sind, werden in den Augen von Autoritätspersonen oft zum störenden Problemfall, werden schlechter behandelt und entmutigt, statt nach Gründen und Ursachen zu forschen und Schwierigkeiten nachhaltig zu lösen.

Kommunikation und Verständnis – wie Nebel und Milchglas

Was als Bilanz und als das Schicksal vieler neurodivergenter Menschen bleibt, ist leider das Unverständnis der Umgebung und oftmals auch das Unverständnis über sich selbst. Robin Bleser stellt fest, dass sie zwar wisse, wie sich Autismus äußert, dass es jedoch viel schwerer sei, die eigenen Symptome selbst zu erkennen und zu benennen. In ihrer Bachelorarbeit erforschte Bleser, lange bevor sie von ihrem Autismus wusste, das Thema der Kommunikation und ihrer Schwierigkeiten, da jeder Mensch andere Voraussetzungen mit sich bringt. Unbeabsichtigt zog sie also schon damals eine Parallele zu Neurodiversität: Als ihr eigenes auffälligstes Symptom bezeichnet Robin Bleser die Hürden von Kommunikation. Menschen einschätzen, intuitiv wissen, ob sie etwas ernst meinen oder lügen und Ironie verstehen ist für Autist*innen oft schwer. Auch Mimik oder „zwischen den Zeilen lesen“ können als Mittel der Verständigung wegfallen. Im eigenen Kommunizieren mit anderen kann ein*e Autist*in unbeholfen, ungewollt lustig, vorlaut, zu direkt und ungefiltert wirken, und Aussagen werden teilweise anders interpretiert, als sie gemeint sind. Mimik und Gestik – für Autist*innen oft eher nicht durchschaubar wie Nebel oder Milchglas. Die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Orientierung, Auffassungsgabe und Kommunikation ist erschwert.

Sichtbarkeit und Handlungsstrategien für Neurodiversität

Wenn du selbst neurodivergent bist oder dich mehr darüber informieren möchtest, ist Campus Neurodivers die richtige Anlaufstelle. Mit diesem Projekt kommt Licht ins Dunkle. Es wird Bewusstsein geschaffen, aufgeklärt und ein Raum für Austausch und das Entwickeln von Handlungsstrategien geboten. Robin Bleser hat somit eine Plattform geschaffen, die für mehr Sichtbarkeit, Verständnis und Chancengleichheit einsteht und eine Bereicherung für die diverse Studierendenschaft ist.

Unter diesen Links findet ihr den Instagram Account von Campus Neurodivers mit allen Angeboten, Informationen über das Studieren mit Beeinträchtigung sowie eine Übersicht aller Netzwerke für Betroffene:

https://www.instagram.com/campusneurodiversrub?igsh=MTJ4Y2F5ZzVkZDN3OQ==

http://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studieren-mit-beeintraechtigung