Autor: Robert Kurth | Titelbild: klausdie

Das Spektrum der Arbeit des Instituts für Deutschlandforschung (IdF) hat sich seit der Gründung immer wieder verändert und erweitert. Die Aufarbeitung der SED-Diktatur in der DDR, die Friedliche Revolution 1989/90 und die Entwicklung des deutsch-deutschen Verhältnisses seit der Wiedervereinigung stehen im Zentrum des Interesses. Der Fokus wurde zur Perspektiverweiterung auf eine europäische Ebene gehoben. Studierende können wertvolle Einblicke erfahren – und werden dafür mit Credit Points im Optionalbereich belohnt.

„Mit der Arbeit begonnen hatte das Institut bereits vor der offiziellen Gründung 1989“, berichtet Dr. Frank Hoffmann, Geschäftsführer des Instituts für Deutschlandforschung an der RUB und dort selbst bereits seit 1992 tätig. „Das Institut wurde Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhundert als Institut der alten westdeutschen DDR-Forschung gegründet. Ziel war dabei die Bewertung der DDR an ihren eigenen Maßstäben und der Blick auch auf positive Entwicklungen.“

Foto: Robert Kurth

Nach der friedlichen Revolution 1989/90, kurz nach der offiziellen Gründung, musste sich das Institut dann neu aufstellen. Die vorhandene integrative Perspektive aus Historiker*innen, Sozial- und Politikwissenschaftler*innen sowie Philolog*innen, die in ihrer Arbeit durch Jurist*innen, Geograph*innen und Publizist*innen unterstützt wurden, bildeten die perfekte Grundlage für innerdeutsche Landeskunde. Die Landeskunde wurde dabei invers aufgefasst: In Zeiten, in denen niemand mit dem neuen Deutschland umzugehen wusste, wurden durch das Institut für Deutschlandforschung viele europäische Projekte initiiert, um europäischen Partner*innen Hilfestellung zu leisten. Somit entwickelte sich neben der Aufarbeitung der SED-Diktatur der europäische Kontext des deutsch-deutschen Verhältnisses zu einer zweiten Säule der Forschung. Projekte wie das Promotionskolleg Ost-West oder RUB Europadialog waren lange Zeit Basis von Austausch und wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit Akademiker*innen aus ganz Europa (überwiegend Osteuropa).

„Wir haben drei Säulen: Die Lehrverpflichtung mit Veranstaltungen, die wir im Optionalbereich anbieten. Eigene Projekte, die einen Qualifikations- und Informationsteil beinhalten und sich auch an die breite Öffentlichkeit wenden. Dann gibt es noch die internationalen Kontakte. Durch solche sollen im Zuge von Veranstaltungen unsere deutschen Probleme auf einer anderen Ebene weiterdiskutiert werden, sei es im Kontext des Kalten Kriegs oder jetzt der europäischen Integration.“ (Dr. Frank Hoffmann)

Der Wert des europäischen Diskurses

Die Wortfolge „Interdisziplinärer Arbeitskreis für Deutschland- und Europastudien“ im Untertitel zeigt die Bedeutung der europäischen Ebene des Diskurses und den Stellenwert für das Institut. Dabei ist die Deutschlandforschung jedoch nicht mehr nur Dienstleisterin für die Verbesserung des ausländischen Verständnisses. Vielmehr werden durch europäische Begegnungen innerdeutsche Differenzen neu bewertet, meint Frank Hoffmann. „Viele Dinge die wir (Westdeutschen; Anm. d. Autors) merkwürdig an Ostdeutschen finden, wie z. B. ein scheinbar anderes Demokratieverständnis, sind innerhalb Europas nicht ungewöhnlich. Beispielhaft kann man Polen, Ungarn, Italien, aber auch Frankreich und die Niederlande nennen. So gibt es ausgehend von unterschiedlichen Geschichten auch Unterschiede zwischen Pfälzern und Sachsen.“

In der Vergangenheit gab es Exkursionen nach Brüssel und für die Studierenden die Möglichkeit, sich dort mit Politiker*innen auszutauschen. Auch in Zukunft sollen wieder Projekte für europäische Begegnungen im Optionalbereich angeboten werden.

Lokaler Impact: Das Zeitzeugen-Projekt

Auf regionaler Ebene organisiert das Institut Zeitzeugengespräche in Schulen in ganz NRW, in denen die Schüler*innen mit Personen sprechen können, die in der DDR gelebt und mit dem System in Konflikt geraten sind. Diese Zeitzeug*innen berichten basierend auf eindrücklichen Erfahrungen wie einer Inhaftierung. Das Projekt fordert sehr viel Zeit in der Organisation. Jedoch verweist Frank Hoffmann auf den großen Beitrag dieser Gespräche, die das Verständnis für die DDR und die Zeit seit der Friedlichen Revolution fördern und für die Entwicklung auch innerhalb der DDR sensibilisieren können. Das Zeitzeugen-Projekt ist ein Paradebeispiel für nahbare Vermittlung, die über den Wert der einfachen Sachinformation hinausgeht.

Spannende Exkursionen im Optionalbereich

Eine gute Möglichkeit für Studierende nicht nur mehr über das Deutschlandinstitut und dessen Arbeit zu erfahren, sondern auch selbst lebhaft in diese Themengebiete einzutauchen, sind Exkursionen. Diese werden über das Institut für Deutschlandforschung angeboten und führen

regelmäßig in den Osten des Landes. Diese Eindrücke richten sich an alle Studierenden, „die ihr Studium auch für wertvolle Erfahrungen über die Geradlinigkeit der Pflichtveranstaltungen hinaus nutzen wollen,“ erklärt Frank Hoffmann. Zusätzlich werden Exkursionen mit Credit Points im Optionalbe

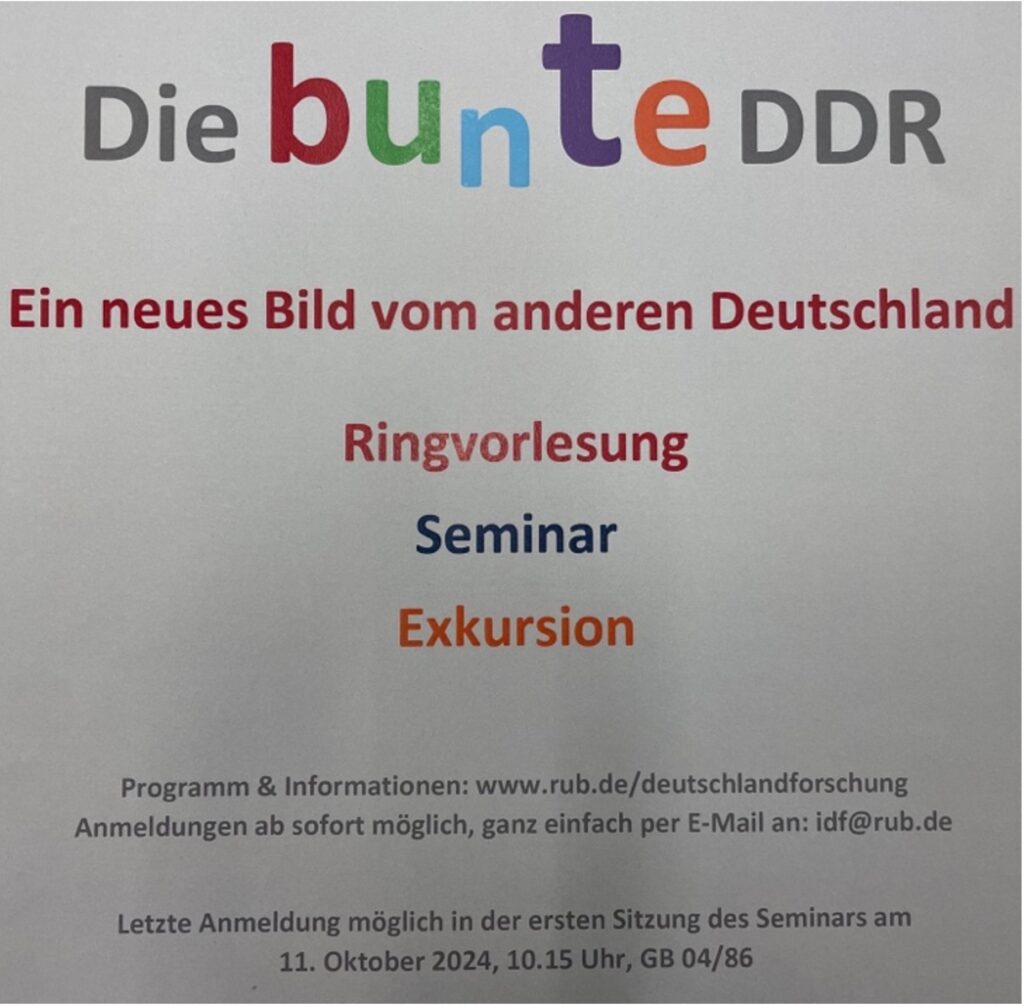

reich angeboten und sind somit auch hinsichtlich des Studiums attraktiv. Für das WiSe 2024/25 lohnt sich der Blick auf das Modul „Die bunte DDR – ein neues Bild vom anderen Deutschland?“ mit einer Reise nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. Mehr Details zum Projekt findet Ihr hier!