Eine Reportage von Levinia Holtz | Titelbild: Levinia Holtz

„Glück auf“ – oder Glück bergab? Nach diesem Motto bringt die neueste Wechselausstellung im unterirdisch angelegten „Museum unter Tage“ in Bochum individuelle Vorstellungen von Glück ins Wanken. Gleichzeitig eröffnet die Dauerausstellung zur Landschaftsmalerei eine tiefgreifende Perspektive darauf, wie sich der Begriff des Glücks wandelt und inwiefern man heute glücklich werden kann.

Bedrohliche Schwärze

Um mich herum ist es pechschwarz. Kälte umhüllt mich von Kopf bis Fuß. Trotz der endlosen Schwärze weiß ich, dass ich mich, allein, in einem endlichen Raum befinde. Einem Raum, der soeben noch von purem Leben erfüllt war und mich plötzlich in eine Totenstille drängt. Was sind das nur für verunsichernde Stimmen, die nun aus allen Ecken des Raumes zu mir dringen? Erst flüsternd, immer lauter werdend, als würden sie sich langsam zu etwas Fatalem aufbäumen. „The game is over”, rufen sie, immer wieder, eindringlicher, unnachgiebig, beinahe aggressiv. „Over, over, over!” Gänsehaut legt sich um meine Arme, als würden die Stimmen mich dort packen und immer weiter zu sich in die Kälte ziehen. Fast erwäge ich hinauszugehen. Doch ich entscheide mich dazu, dort weiter mit klopfendem Herzen auszuharren. Plötzlich der Höhepunkt: Die bedrohliche Schwärze bricht in unglaubliche Ruhe auf.. Hellgrüne, saftige Blätter an Ästen, die sich langsam im Wind wiegen. Eine warme Helligkeit durchströmt meinen gesamten Körper – und lässt mich ratlos zurück. Das einzig Dunkle, das geblieben ist, ist mein eigener Schatten auf den Abbildungen an den Wänden. Trotz dieser Erleichterung bleibt mein Herz für einen Moment stehen. Was ist gerade passiert?

Die Kammer des Schreckens

Ich stehe im „Museum unter Tage“ im Schlosspark Bochum Weitmar in einer begehbaren Dreikanal-Videoinstallation von Ingeborg Löscher. Eröffnet wurde das unterirdisch angelegte Museum mit rund 1500 m² im Jahre 2015, um das Konvolut „Weltsichten” der RUB als Lehrausstellung für Studierende leichter zugänglich zu machen, bei freiem Eintritt. Doch zurück in die endlose Dunkelheit der Installation „The Game Is Over”: Der begehbare Raum bestätigt genau, was Kuratorin Dr. Eva Wruck mir zuvor über die Ausstellung zur Landschaftsmalerei schriftlich mitgeteilt hatte: “Die ‚Weltsichten’ sind […] ein Instrument der Lehre […], eine immer wieder in ihrer Aktualität sich bestätigende Sammlungspräsentation, die den Besucher:innen die Möglichkeit bietet, über die Landschaft als Lebensgrundlage und Lebensumwelt nachzudenken.”

Genau so zeigt mir auch die Videoinstallation, dass wir ein Spiel mit der Natur spielen, bei dem es jedoch ausschließlich Verlierer*innen gibt. Wir Menschen haben ständig zum Gegenschlag ausgeholt, um uns an unseren ursprünglichen Verbündeten zu bereichern. Gleichzeitig haben wir die fatalen Konsequenzen unseres Handelns nicht ernst genug genommen. Längst ist das Spiel vorbei, denn ohne Spielpartner*innen gibt es für uns nichts mehr zu gewinnen. Die unbezahlbare Ruhe des so lebendigen Grüns existiert nur noch in zurechtgeschnittenen Aufnahmen – als Lichtprojektion.

Religion, Ressourcen und Reue

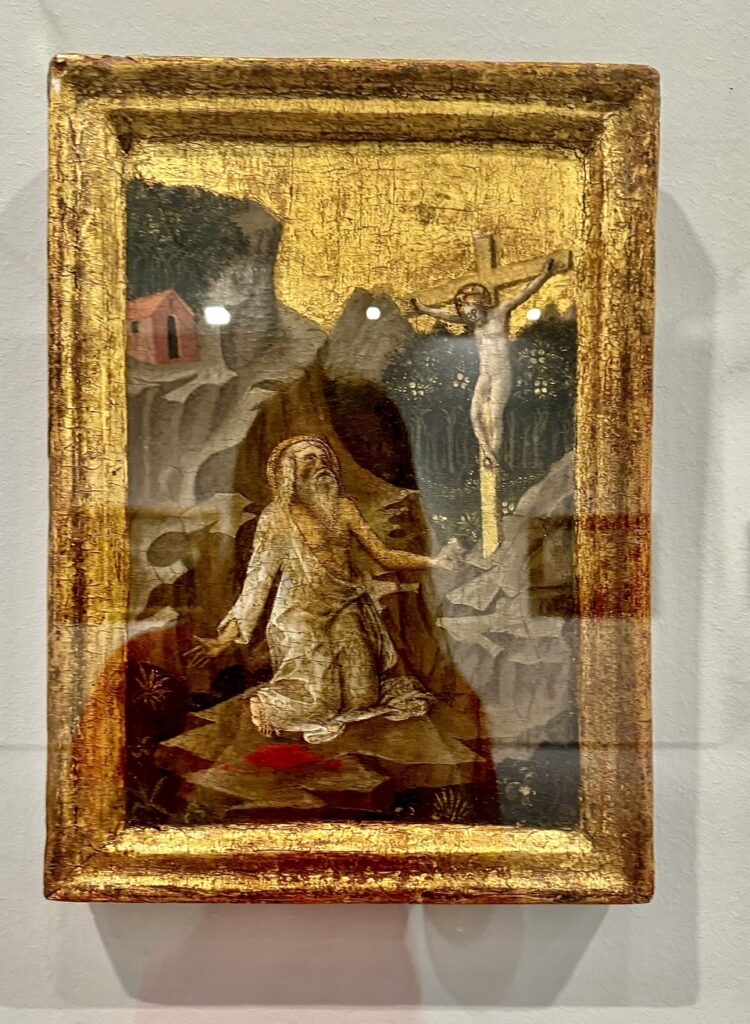

Je weiter ich an der Ausstellungswand entlang schreite, desto mehr entsteht eine Dichotomie von Mensch und Natur – als zwei sich gegenüberstehende Antagonisten. Zuerst eine Malerei von Jacopo Bellini, entstanden zwischen 1400 und 1470; „Der heilige Hieronymus in der Wildnis”, sucht in der Natur Zuflucht zu Gott, die simplifiziert dargestellt wird. Mir scheint, die Religion vereint hier Mensch und Natur als Energiestrom aus einer gemeinsamen Quelle – Gott. Details in der Landschaft sind nicht von Bedeutung. Die Natur eckt, wortwörtlich, kaum an; ihre Einfachheit symbolisiert ihre Harmlosigkeit und göttliche Ergebenheit. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert gab die Romantik der Natur ihre Funktion als Zufluchtsort. Je weiter ich in der Zeit fortschreite, desto bedrohlicher und bedrohter wird die Natur porträtiert. Bäche, die Reiter mit sich reißen. Aber auch Spuren menschengemachter Fahrzeuge, die scharf einst unberührte Schneelandschaften aufzuschlitzen scheinen. Erste Spuren menschlicher Agrarkultur gipfeln in für immer entstellten großflächigen Bauprojekten.

Das Gift im Glück

In der von Prof. Dr. Markus Heinzelmann zusammen mit Studierenden des Kunstgeschichtlichen Instituts der RUB kuratierten Wechselausstellung „Glückliche Tage” erkenne ich anschließend einen Anknüpfungspunkt an das Konvolut „Weltsichten“; sie veranschaulicht mir, wie unterschiedlich jede:r mit den Herausforderungen dieses industriellen Lebens umgeht.

Dass es eine große Themenvielfalt bei den Wechselausstellungen gibt, sei möglich, so Frau Dr. Eva Wruck, weil 2022 eine neue Stiftungsprofessur für Museale Praxis am Kunstgeschichtlichen Institut der RUB ins Leben gerufen wurde. So bildet die Künstlerin Tamara Eckhardt hier in ihrer Fotoserie „The Children of Carrowbrowne” ab, wie die Jugend einer irischen Minderheit unter sich auf grauen Industriegeländen spielt. Diskriminiert, verstoßen, aber scheinbar intrinsisch nach dem Glück strebend. Konträr dazu sieht Rui Chafes das Streben nach Glück mit einem gesellschaftlichen Ideal verbunden, etwas, das Druck erzeugen kann. Mit zwei riesigen, kohlschwarzen Krücken illustriert er, wie zu ambitionierte Mittel des Weiterkommens gleichzeitig auch eine eigene Belastung verkörpern können. So gestalten die unhandlichen Dinger die eigene Weiterentwicklung – paradoxerweise – als eine Zeit der Beeinträchtigung. Dies lässt auch mich überdenken, wie viel ich bereit bin, für meine Ziele von der Gegenwart zu opfern.

Besucher:innen können anhand dieses Themas, zu dem jede:r einen Bezug hat, auch lernen, dass die Auseinandersetzung mit Kunst immer lohnend ist, weil sich die Perspektive auf den eigenen Alltag neu ausrichtet und man bestenfalls […] einen kritischen Blick auf sich selbst und seine Umwelt entwickelt.

Frau Dr. Eva Wruck, Kuratorin

Fortschritt in seiner beflügelnden Form hingegen zeigen die feministischen Videoaufnahmen der Künstlerin Barbara Hammer. Abseits jeglicher Form der Objektivierung sehe ich hier in zwei Filmen aus den 70er Jahren unbekleidete Frauen. Sie werden aus dem Female Gaze heraus abgebildet – unbefangen und glückliche Momente erlebend. Das stimmt mich nachdenklich. Es scheint, für den Begriff des Glücks gäbe es keine universelle Definition. Wer oder was kreiert also mein individuelles Bild des Glücks? Und wie viel Einfluss habe ich noch darauf? Auch Eva Wruck betonte zuvor, wie Glück vor allem durch bestimmte Lebensumstände herausgefordert wird: „[Es stellt] sich die Frage, ob diese Thematik in schwierigen, von Kriegen und Klimanotständen geprägten Zeiten überhaupt legitim und sinnvoll ist.”

Unter dem Boden der Tatsachen

Am Ende meines Besuches laufe ich mit schwirrenden Gedanken im Kopf die Treppenstufen in Richtung Tageslicht hinauf. Ich denke abschließend einerseits an die eindrücklichen Exponate. Andererseits hallen auch Frau Dr. Eva Wrucks Worte in meinen Gedanken wider: „Für die Zukunft wünschen wir uns eine verbesserte Sichtbarkeit des Museums, vor allem an der RUB.“ Ja, das „Museum unter Tage“ mag unter der Erde beinahe schon isoliert erscheinen. Aber genau das ermöglicht den Studierenden der RUB erst einen zwanglosen Blick auf die essenziellen Herausforderungen des Menschseins. Ich bin mir sicher: Nicht nur Studierende künstlerischer Fächer lernen hier unten in der Tiefe, den bebenden Boden unter den Füßen wieder zu spüren. Wer diese wertvolle Erfahrung machen möchte, kann sich hier über die Öffnungszeiten und vertiefende Angebote informieren.