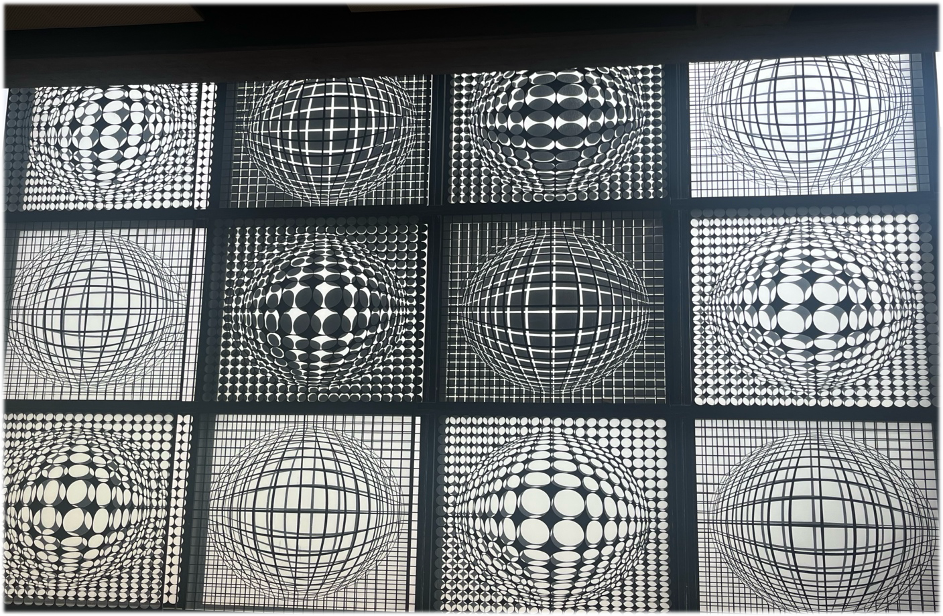

Feature von Sude Erkan | Titelbild: „Grand Vitrail Cinetic” aus Sekurit-Glasplatten im HZO-Gebäude. Von Victor Vasarely (1906 – 1997), Anstoßgeber der „Op Art“, einer Kunst, die die Aufmerksamkeit auf Bildmuster und ungewöhnliche Figur-Grund-Verhältnisse lenkt. Foto: Sude Erkan

Grauer Beton, hallende Schritte und leuchtende Displays prägen das Bild des Campus der Ruhr-Universität Bochum. Studierende eilen von Hörsaal zu Mensa, von der Bibliothek in den Seminarraum. Unter ihren Schuhen wackeln die Betonplatten, kaum jemand bleibt stehen. Und doch ist sie da: die Kunst am Bau – scheinbar überall sichtbar und dennoch von allen übersehen.

Schriften, Skulpturen und Reliefs prägen die Wege der Studierenden – Zeugnisse einer anderen, ruhigeren Wahrnehmung, als Studierende die Welt noch ohne die Ablenkung digitaler Medien wahrnahmen. Heute stehen die Kunstwerke fast unbeachtet im Schatten von Bauarbeiten, Zoom-Sitzungen und ewigen Diskussionen über die brutalistische Architektur der Uni.

Auf dem großen Forumsplatz der RUB ist dies besonders spürbar: Auf einem weitläufigen Areal stehen Kunstwerke aus den 60er- und 70er-Jahren: Skulpturen, die vom gesellschaftlichen Aufbruch zeugen, von einem demokratischen Verständnis von Kunst. Sie sollten nicht mehr nur einer Elite vorbehalten sein, sondern allen Menschen offenstehen und zugänglich sein. Betrachter*innen dürfen und sollen Kunst mitgestalten und mitinterpretieren.

An der Universität befinden sich insgesamt mehr als 20 Kunstwerke, an oder zwischen den Gebäuden. Seit den 60ern gehören sie fest zum Campusbild, doch im Alltag von iPads und Online-Vorlesungen scheinen sie in ihrer Präsenz kaum noch wahrgenommen zu werden.

„Freilichtmuseum moderner Kunst“?

„Von der U-Bahn-Station gehe ich meist nur bis zum GA-Gebäude und wieder zurück. Auf dem Weg sind mir nie Kunstwerke aufgefallen“, sagt Stella, Bachelorstudentin im fünften Semester. Displays strukturieren den Alltag der Studierenden: Der Blick richtet sich vermehrt online, nicht offline. Im Strom digitaler Reize wird Kunst im öffentlichen Raum schnell zur Kulisse, die beim Vorbeigehen übersehen wird.

Eine andere Studierende erzählt, sie fokussiere sich nicht besonders auf die Umgebung am Campus und höre oft Musik, wenn sie unterwegs ist. Erst als das Thema Kunst am Bau aufkommt, wird ihr etwas deutlich. „Jetzt, wo du es ansprichst, es sind überall Statuen, aber ich habe diese nie als Kunst wahrgenommen“, sagt Louisa. Sie ist im zweiten Semester.

Seit der Corona-Pandemie ist Präsenz am Campus wieder gang und gäbe. Die Räumlichkeiten der Bibliothek sind wieder gefüllt, freie Plätze wieder seltener. Erstis verlaufen sich in den Gängen, verzweifelt auf der Suche nach dem richtigen Raum.

Doch wie kann echte Präsenz am Campus gelingen, wenn der erste Blick fast immer auf das Smartphone fällt?

Beton, Bildschirm, Blick – und Bodenplastik

Hinter zwei Leitbaken auf dem Forumsplatz der RUB befindet sich die Bodenplastik Grande Diagonale (1974) des italienischen Bildhauers Giuseppe Spagnulo (1936-2016). Sie gehört zur Reihe Ferri spezzati („gebrochene Eisen“), in der Spagnulo zeigt, wie sich Materialien durch einfache Eingriffe selbst formen – der Herstellungsprozess sollte hier sichtbar bleiben. Das Werk befindet sich bedacht auf Augenhöhe und soll einen direkten Zugang ermöglichen. Doch erst auf dem zweiten, wenn nicht sogar auf dem dritten Blick erschließt sich das Werk.

Spagnulos Werk vor den Kunstsammlungen der RUB am Forumsplatz. Fotos: Sude Erkan

Kunst am Bau in Zeiten des Wegsehens

Die amerikanische Soziologin Sherry Turkle untersucht in ihren Studien den Effekt des „Allein-zusammen-Seins“ in modernen Gesellschaften. In „Alone Together“ beschreibt sie, wie Menschen sich zwar physisch gemeinsam in Räumen befinden, mental aber oft woanders sind – in Chaträumen oder in Instagram-Storys. Das Smartphone wird zum Vermittler zwischen Welt und Wahrnehmung und oft eben auch zum Filter. Was nicht im Bildschirm erscheint, ist manchmal völlig unsichtbar.

Ein Kunstwerk am Bau verlangt somit das genauere Hinsehen. Es lebt von der Körperlichkeit des Raums, vom Sonnenlicht, vom Innehalten und von Präsenz – insbesondere jetzt, wo Präsenz am Campus wieder Normalität geworden ist.

Kunst am Bau kann helfen, uns aus der digitalen Ablenkung zurückzuholen und Räume für echte Erfahrung und Verbindung zu schaffen.

Den Blick für die Welt wiedergewinnen

„Ich bin immer knapp dran und muss schnell zum Seminar. Ich glaube nicht, dass ich eher anhalten würde, wenn ich größere Infotafeln vor mir hätte“, meint Stella. Mit Infotafeln direkt vor den Kunstwerken könne sie sich zumindest jedoch vorstellen, dass mehr Interesse geweckt werden kann. Auch Louisa plädiert für eine bessere Kennzeichnung der Exponate am Campus.

An der RUB stellen die Kunstwerke Zeitzeugen einer Idee von Bildung, Öffentlichkeit, kultureller Teilhabe und Inklusion dar. Kunst am Bau bietet keinen Algorithmus, der zeigt, was uns gefällt – sie fordert unseren eigenen Zugang. Vielleicht ist es Zeit, diesen Blick wiederzugewinnen. Weniger durch das Display, mehr durch das direkte Erleben.

Eine komplette Übersicht aller Kunstwerke des RUB-Campus findet ihr unter: https://uni.ruhr-uni-bochum.de/de/kunst-am-bau